再生可能エネルギーは未来のクリーンエネルギーとして期待されてきました。

しかし日本では、その導入政策が「愚かな政府の失策」と「利権構造の温床」と化しています。FIT制度による高額な電力買い取りは国民の電気代を押し上げ、森林を切り崩すメガソーラーは環境破壊を加速。さらに将来は太陽光パネル廃棄の巨大リスクが待ち構えています。

本記事では、日本の再エネ政策の失敗と誰が儲けているのかを具体的に掘り下げ、今後の課題を提示します。

目次

日本の再生可能エネルギー政策はなぜ「愚策」なのか

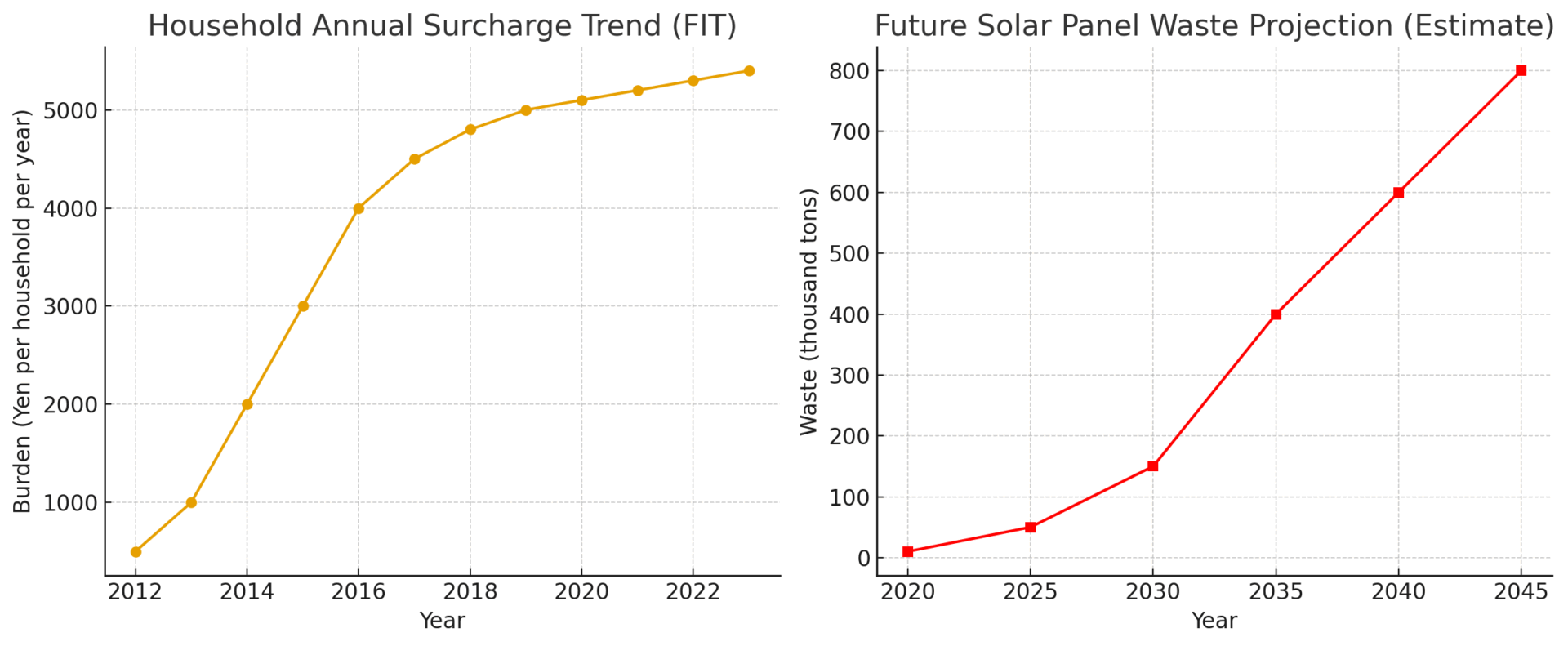

2012年に導入された固定価格買取制度(FIT)は、再生可能エネルギー普及のために設計されました。しかし実態は、国民の電気料金に「再エネ賦課金」を上乗せし、一部の事業者と利権団体を潤す仕組みになってしまいました。

2023年度の再エネ賦課金は1kWhあたり1.40円。平均的な家庭で年間約5,000円の追加負担、国全体では年間2.7兆円もの国民負担となっています。

森林破壊型メガソーラーの乱立

補助金を狙った事業者が全国で山林を切り崩し、景観や生態系を破壊するメガソーラーを建設しました。阿蘇山周辺の「黒い斜面」に象徴されるように、本来「環境に優しい」はずの再エネが「環境破壊」に転じています。

森林は二酸化炭素吸収源であり、土砂災害を防ぐ役割も果たします。これを犠牲にして設置された太陽光発電所は、本末転倒の愚策といえるでしょう。

太陽光パネル廃棄の巨大リスク

太陽光パネルの寿命は20〜30年。NEDOの試算では2040年に年間80万トンを超えるパネル廃棄が発生します。鉛やカドミウムを含むパネルもあり、不法投棄や環境汚染のリスクは極めて高い状況です。

EUではメーカーにリサイクル責任を課していますが、日本は制度設計が遅れ、廃棄問題を未来世代に押し付けています。これも政府の近視眼的な失敗です。

誰が儲けているのか?

- 大手商社・ゼネコン・投資ファンド:FITを金融商品化し、国民負担を収益化。

- 地方の利権団体・政治家:許認可や土地利用で利益誘導。

- 海外メーカー:中国製パネルが大量導入され、国内産業は限定的な利益にとどまる。

つまり「国民が負担し、一部事業者と海外企業が儲かる」構造になっています。

政府の愚かさと政策の失敗

- 短期的な普及率目標を優先し、環境や廃棄の問題を軽視。

- FIT導入時に撤去・リサイクル費用を制度に組み込まなかった。

- 利権化を放置し、国民負担を拡大。

これは「無知」ではなく「愚かで近視眼的な政策運営」の結果です。

今後の対策

- 屋根置き・都市型分散ソーラーの推進。

- 廃棄・リサイクル制度の義務化(EU型生産者責任の導入)。

- 送電網・蓄電池への大規模投資。

- 補助金・許認可の透明化で利権排除。

- 「導入量」から「質」への政策転換。

結論

日本の再生可能エネルギー政策は「愚かな政府の失敗」と「利権構造の温床」に他なりません。国民は巨額の賦課金を負担し、森林は破壊され、未来には廃棄パネルの山が待ち受けています。今こそ政府は数字作りの政治から脱却し、真に持続可能なエネルギー戦略を構築する必要があります。

参考グラフ

左:Household Annual Surcharge Trend (FIT)

→ 2012年は年間500円/家庭 → 2023年には5,400円/家庭に上昇。国全体では 年間2.7兆円規模 の負担。

右:Future Solar Panel Waste Projection (Estimate)

→ 2020年はほぼゼロ → 2040年には 800千トン(80万トン)以上 の廃棄パネルが発生予測。