「宇宙からの使者、それとも何か別のものか」

2025年7月、地球外空間から旅してきた彗星 3I/ATLAS が発見されると、瞬く間に宇宙好きの注目を集めました。NASA やハッブル宇宙望遠鏡は「彗星的挙動を示す安全な天体」と結論づけていますが、それでも一部の研究者は「人工性・異星起源」の可能性を指摘。なぜこのニュースが日本で大きく報じられないのか?

観測データ、専門家の論争、そして宇宙のミステリーを紐解きます。

目次

1. 3I/ATLAS — 基本情報と観測状況

-

3I/ATLAS は 2025年7月 1日に ATLAS サーベイ望遠鏡 によって発見され、軌道計算で太陽系外起源(ハイパーボリック軌道)であることが判明しました。

NASA Science+2ウィキペディア+2 -

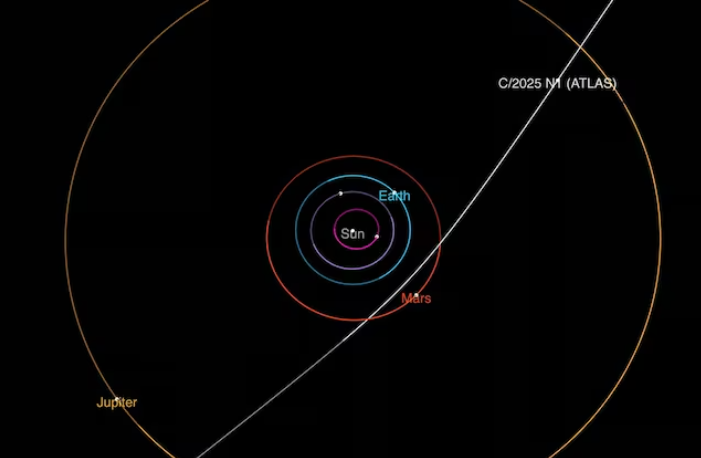

NASA によれば、地球と最接近する距離は約 1.8 天文単位(約2億7000万キロメートル)。つまり地球に直接衝突する可能性はなく、安全圏内を通過する彗星という位置づけ。

NASA Science+1 -

近日点到達は 2025年10月30日と予想され、その時点で太陽との距離は約 1.36〜1.4 天文単位(火星軌道内側程度)

ウィキペディア+2NASA Science+2 -

JWST による赤外分光観測で、CO₂ 優勢なコマ(ガス・塵の雲) が検出されたとの発表が出ています。その混合比率は彗星としては異例の高さであり、従来の彗星との違いを際立たせています。

arXiv -

また、水の活動(OH 総量放出)も検出されており、彗星的な氷の昇華も進んでいる可能性があります。

arXiv -

偏光観測(極化データ)では、他の彗星や小天体とは異なる 極端な負の偏光 を示しており、位相角 7° 前後で −2.7% という値を記録。これは既知の彗星・小惑星では見られない特徴

arXiv

2. “ただの彗星”か?それとも…異星の使者説や脅威説の浮上

弱い根拠だが囁かれる異星起源・人工性仮説

-

ハーバード大学の天文学者 Avi Loeb は、3I/ATLAS に関して「異常な特徴」が見られるとして、人工構造説・異星起源説を提示。具体的には以下のような点を指摘しています:

1. 惑星の公転面(黄道面)との整合的な軌道配置

2. 想定より大きな直径(最大推定値)

3. “アンチテイル(逆向き尾)” や光散乱の構造

4. コマ中にニッケル元素が観測されたという報告

5. 極端な偏光特性、反転角の異常性

などです。Medium -

ただし、NASA や他多くの天文学者はこうした人工仮説を強く否定。「3I/ATLAS は“彗星的な”挙動を示しており、現時点では自然由来が最も合理的な説明」との見解を公表しています。

MotorBiscuit+1 -

ガーディアン誌などは、Loeb の仮説は「過熱報道(overhype)」を助長するもので、科学的な裏づけが薄いと批判

ガーディアン -

たとえば、NASA の関係者は「‘It does comet things’(彗星らしい振る舞いをしている)」と、異星説に対する否定コメントを出しています。

MotorBiscuit

なぜ“脅威”とみなされるのか?誤情報・センセーショナル報道

-

一部メディアでは「時速 24万 km/h 以上で宇宙を飛ぶ」「銀河外からの訪問者」「地球への脅威か?」など刺激的見出しが踊っています。

Indian Defence Review -

ただし、正式な報道や研究機関はいずれも「地球への衝突可能性なし、安全な距離で通過」という見解で統一

NASA Science+1 -

また、人工性説を扱う報道は、科学的裏付けよりもショッキング性を優先したものが多く、フェイク・断片的主張が混じっている可能性があります。

yahoo.com+1

3. なぜ日本ではあまり騒がれていないのか?

-

観測・天文報道の関心域が限定的:日本では天文趣味者・宇宙ファン層の報道が主だが、一般メディアでの天文ネタは“身近性”や“リスク要素”がなければ報じにくい傾向にあります。

-

“安全宣言”が先に出された:NASA や他天文機関が速やかに「地球への脅威なし」「彗星挙動を確認」と発表したため、恐怖・脅威論に基づく報道が日本では広がりにくかった可能性

NASA Science+2NASA Science+2 -

専門性と語彙の壁:偏光データ・赤外分光・軌道力学など専門的要素が多く、報道側も一般読者にかみ砕くハードルを感じた可能性。

-

他の天文話題に埋もれた:彗星・宇宙ニュースは多数あり、3I/ATLAS のユニーク性が強く打ち出されにくかったという事情もあるでしょう。

4. 今後何を観測すべきか?展望と注目ポイント

| 観測対象 | 目的 / 注目点 |

|---|---|

| 近日点通過後の挙動 | 太陽近傍での活動変化(尾・コマの拡張、揮発物の増加)を観測すれば、彗星性の裏づけが得られやすくなります。 |

| 偏光・散乱特性の時間変化 | 既に極端な負の偏光を示していますが、段階角変化との相関や構造変化も評価されるべき。arXiv |

| 化学成分分析 | JWST による赤外分光で CO₂ 優勢のコマが観測されており、これが他彗星とどう異なるかを追う必要があります。arXiv |

| より近距離からの観測/宇宙探査機とのフライバイ計画 | 現時点では地球から打ち上げる探査機の Δv(燃料・エネルギー要件)が高すぎて現実的ではありませんが、火星出発など代替計画案も提案されています。ウィキペディア+1 |

| 観測ネットワークの強化と類似天体探索 | 3I/ATLAS のような銀河外由来天体の発見確率は今後上昇すると見られており、より多くの“来訪者”を捉える体制づくりが鍵。スカイ・アット・ナイト・マガジン |

まとめ:謎多き来訪者、3I/ATLAS の正体と意義

3I/ATLAS は 確実に太陽系外からやってきた彗星(interstellar comet) であり、NASA や多くの天文学者たちは“地球への脅威なし”と断言しています。MotorBiscuit+3NASA Science+3NASA Science+3 ただし、その CO₂ 優勢の活動様式、極端な偏光特性、軌道整合性 など幾つもの“異例性”が、人工性仮説や異星起源説を刺激しています。

もっとも、現在の主流見解は「興味深い性質を持つ銀河外彗星」であり、異星起源説はエンターテインメント性の高い仮説として科学的支持は薄いというのが大多数の立場です。

日本であまり話題にならない理由には、地球へのリスクが否定されていること、天文報道の関心閾値の違い、そして専門性の壁があるようです。しかし、宇宙という壮大な視点からすれば、3I/ATLAS の観測は「銀河系の他地域で起きた天体生成・進化の手がかり」を得るまたとないチャンス。今後の観測進展、探査計画、そして次なる銀河外訪問者の発見にこそ注目したいところです。